Quando terminou as filmagens de Soberba (The Magnificent Amberson, EUA, 1942), o diretor Orson Welles embarcou para o Brasil a convite do presidente Roosevelt na tentativa de estreitar as relações dos EUA com a América do Sul, considerada posição estratégica durante a Segunda Guerra Mundial. Entusiasmado com a ideia e com a possibilidade de fazer um filme sobre o carnaval brasileiro, Welles viajou deixando a finalização de Soberba a cargo do montador, na esperança de poder controlar o processo à distância.

O filme foi montado e apresentado numa sessão de pré-estréia. Os produtores não gostaram da recepção do público e exigiram nova montagem. Aconteceu então um dos maiores crimes da história do cinema. Foram cortados 45 minutos do original, a famosa seqüência do baile, gravada por Welles durante 10 minutos sem cortes, em um único rolo, foi cortada e remontada, os atores foram chamados para regravar seqüências inteiras que não constavam do roteiro original e o mais impressionante, foi rodado novo final. Tudo isso sem a presença e autorização de Orson Welles. O nome do montador a quem Welles confiara a finalização do trabalho e que depois cortou e remontou o filme: Robert Wise.

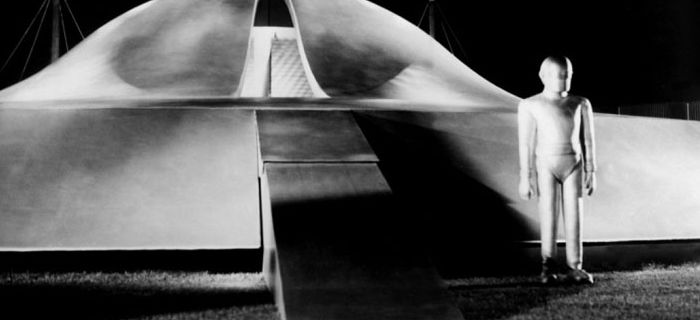

Esta história é uma mancha na carreira de Robert Wise, pois ele se tornou um dos grandes realizadores do cinema americano. Em 1953, já como diretor, Wise dirigiu O dia em que a terra parou (The day the earth stood still, EUA, 1953), clássico da ficção científica. Nave alienígena pousa na terra e seu tripulante, Klaatu, exige que os governantes parem com a corrida armamentista, cessem a construção de foguetes nucleares, que se constituem numa ameaça à paz universal. Do contrário, todos os terráqueos serão exterminados. Para demonstrar seu poder, ele faz com que tudo na terra pare por alguns minutos. Em tempos de guerra fria, um apelo à paz entre os homens.

Continuar lendo